Они добывали газ: история газовой промышленности из первых уст

Во времена Древнего Рима вспышки, возникающие над трещинами в земле, называли вечными огнями. Это был газ. В России его начали использовать в XIX веке: годом рождения отрасли считается 1835-й, когда утвердили устав первой газовой компании — «Общества для освещения Санкт-Петербурга газом». К 190-летию газовой промышленности публикуем воспоминания людей, которые помогали ей развиваться.

Иван Стрижов: «Пора серьезно взяться за газ»

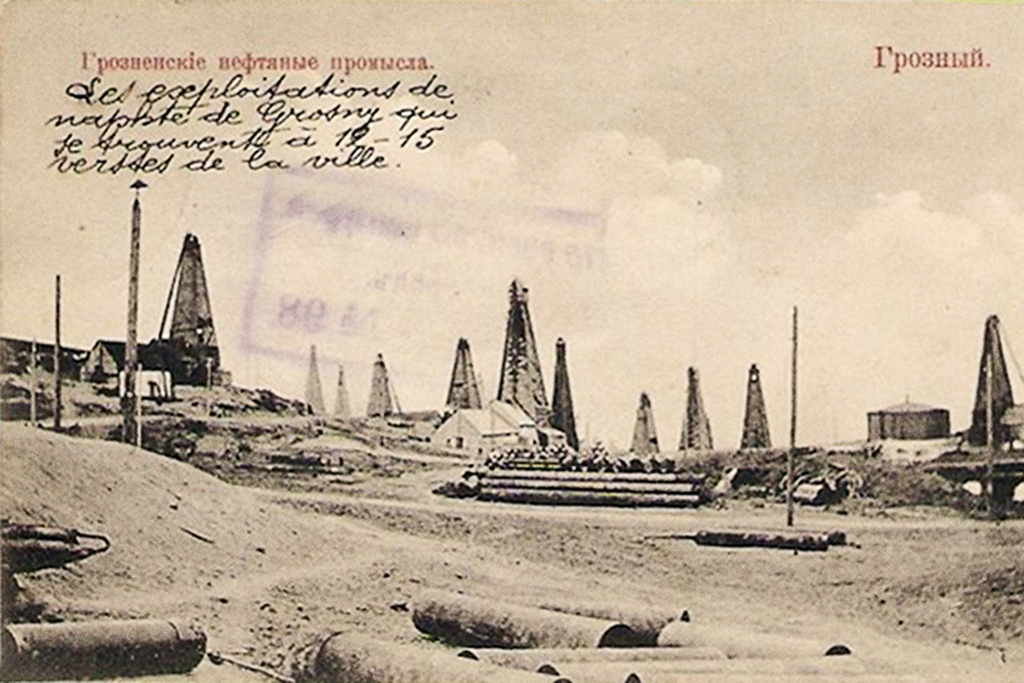

К началу XX века российская нефтяная промышленность набирала обороты, но попутный газ сжигали, считая отходом. Мнение научного и инженерного сообщества изменилось в 1909 году, когда геолог-нефтяник Иван Стрижов опубликовал статью «Утилизация естественного газа из скважин на нефтяных промыслах». На Грозненском нефтяном месторождении Стрижов проложил 391-метровую газовую трубу от скважин к паровым котлам.

«При надлежащей постановке дела утилизации естественного газа в России оно имеет блестящее будущее. Пора нам серьезно взяться за дело», — писал Стрижов в 1923 году.

В масштабных поисках нефти Стрижов никогда не забывал про газ. Благодаря его планам по геологоразведке было открыто первое промышленное месторождение природного газа на востоке Европейской части страны — Седь-Йоль. Позже он обосновал газовый потенциал Севера и Западной Сибири. Открыть там месторождения предстояло будущим поколениям — как раз в 1926 году в стране начали готовить специалистов газового дела.

Захар Дымов: «Как звук праздничного салюта»

В 1939 году Захара Дымова, выпускника Московского химико-технического института имени Менделеева, направили в Дербент руководить трестом «Даггаз». Знакомство с коллегами получилось эмоциональным. Руководство собиралось дать новому промысловому поселку название Факел Дагестана, а буровики протестовали:

«Это же не единственный фонтан газа! Мы откроем еще десятки таких. Сколько огней в Дагестане загорится!» — и поселок назвали Дагестанскими Огнями.

Дымов был с этим согласен — он настойчиво добивался расширения поисков газа в Дагестане. Вскоре в районе Дузлака вышел мощный газовый фонтан. Потом началась Великая Отечественная война, и голубое топливо стало для промышленности страны важным ресурсом. Когда газ нашли в Саратове, Дымов направился туда.

В Саратове пришлось пойти на риск: от единственной скважины, которая дала газ, сразу стали вести трубы. Так начали строить первый магистральный газопровод в СССР, соединивший Елшанское месторождение с Саратовом, а потом и со столицей. Дымов вспоминал летний день 1946 года, когда строители 843-километрового трубопровода собрались на пробный пуск:

«Раздается гулкий хлопок вспыхнувшего газа, прозвучавший для нас как звук праздничного салюта. Люди глядели на огромный факел и не могли сдержать слез».

Генадий Шмаль: «Тюменский Север — колоссальная школа»

В 1949 году началась масштабная нефтегазоразведка в Западной Сибири.

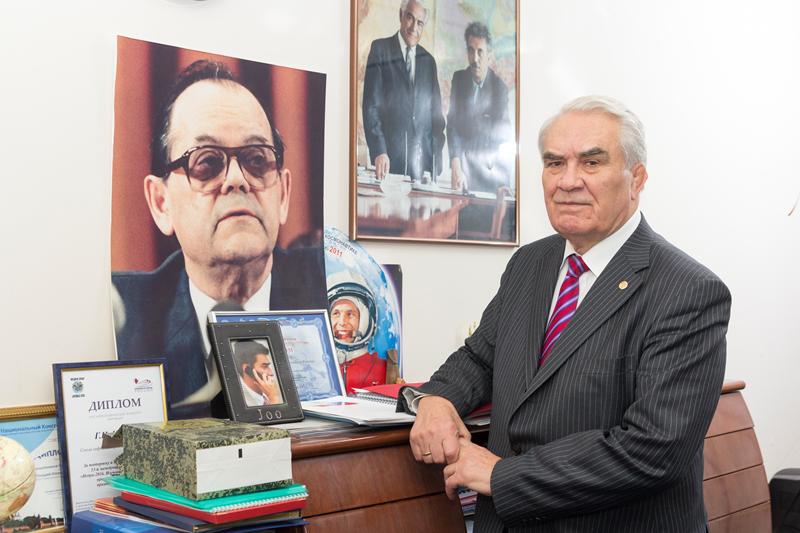

«Студенческие строительные отряды на Тюменском Севере — это была колоссальная школа. Решения часто приходилось принимать самостоятельно, поэтому люди быстро росли профессионально. Условия работы требовали, как и сейчас, совершенно иного подхода к внедрению новейших достижений в науке, технике и технологиях. На Севере [вопросы внедрения производственных новинок] решались на ходу, в том числе и потому, что самые большие руководители были людьми молодыми», — вспоминает Генадий Шмаль, один из создателей нефтегазового комплекса в Западной Сибири, президент Союза нефтегазопромышленников России.

Освоение месторождений Западной Сибири получило статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Разведка, обустройство промыслов, строительство газопроводов и заводов — задач было много.

«Дом при желании можно построить за год. Хорошая железная дорога — минимум 10–15 лет. Что же касается тюменского нефтегазового комплекса, то это очень надолго: добыча углеводородов — вопрос, измеряемый столетиями», — отмечает Генадий Шмаль.

Вячеслав Толмачев: «Главное — надежность»

В период расцвета советской газовой отрасли набирался опыта студент Вячеслав Толмачев. Четверть века спустя он возглавил «Томсктрансгаз». Главной задачей нового предприятия, основанного в 1977 году, было запустить газопровод Нижневартовск — Парабель — Кузбасс.

Вячеслав Толмачев вспоминает 1980-е как одно из самых насыщенных времен в его карьере:

«Если компрессорная станция остановилась — через 2–3 часа это ощутят потребители в Новосибирске, металлургические и химические предприятия в Кемерове, будет сбой в технологиях производства. Главное — надежность, бесперебойность работы газопровода».

Геологи на шельфе Арктики: «Мы на пороге исторического события»

К 1980-м не осталось сомнений, что под Северным Ледовитым океаном скрываются большие запасы углеводородов: за рубежом шла активная морская добыча, а в СССР разрабатывали богатые месторождения на побережье. В поисках залежей на шельфе в Арктику съехались специалисты со всей страны: с Сахалина и Каспия, из Сибири и Коми. Шельфовая разведка требовала новых буровых, водолазных и транспортных судов. Работа шла в суровых климатических условиях.

«Был разгар арктического лета, полярный день, море спокойное. Все понимали, что стоим на пороге исторического события. [Главный геолог морской экспедиции глубокого бурения Олег] Заливчий, находясь у пушки для поджигания, ждал, когда из скважины пойдет чистый продукт, и все понимали, что это будет именно газ. Раздается сильный хлопок — и от стрелы над морем начинает бушевать море огня. Общей радости не было предела, труд многотысячного коллектива треста “Арктикморнефтегазразведка” увенчался успехом», — описывали участники геологоразведки на арктическом шельфе.

Первое газовое месторождение на Арктическом шельфе страны назвали Мурманским. Вскоре нашли и «большую» арктическую нефть — в октябре 1989 года на Приразломном месторождении. За 15 лет активной работы треста таких открыли 15, в том числе несколько уникальных месторождений. Среди газоконденсатных это Штокмановское и Ледовое в Баренцевом море, Русановское и Ленинградское в Карском море.

Юрий Басарыгин: «Мы много чего изобретали»

Во время бурного развития отрасли газовому делу учились на практике, и эта традиция передачи знаний сохраняется. Вот как вспоминает строительство газопровода «Голубой поток» в 2000-е Юрий Басарыгин, руководивший предприятием «Кубаньгазпром»:

«Многие мои научные труды написаны в маленькой, но классной гостинице, подготовленной специально для участников строительства “Голубого потока” на улице Свободы в Краснодаре. Там я оборудовал себе кабинет, где после работы занимался диссертацией и книгами. Была масса накопленных материалов. Мы много чего изобретали — абсолютное большинство нашло практическое применение».

Так, на счету Владимира Будникова, первого руководителя научно-технического центра предприятия, более ста патентов и 57 учебных изданий. Он начинал в 1959 году мастером подземного ремонта скважин, потом перешел в конструкторский отдел. Любовь к профессии он передал по наследству. Сын Дмитрий впервые побывал на буровой вышке в шесть лет и с детства знал, что будет работать в газовой отрасли. Суммарный стаж членов газовой династии превысил 200 лет.