Как газ превратился в свет

В 1811 году в газете «Северная почта» появилась заметка об инженерном чуде — аппарате для получения искусственного газа, с помощью которого можно получать… свет! Молодой изобретатель аппарата, названного термолампом, Петр Григорьевич Соболевский вскоре был представлен к императорской награде, но при жизни он так и не увидел триумфа своих главных проектов.

Освещение столицы

В 1718 году напротив Зимнего дворца в Санкт-Петербурге впервые зажглись четыре масляных фонаря, а к концу правления Петра I ночные улицы города освещали около 600 масляных фонарей. Их обслуживанием занимались петербургские купцы — они содержали фонарщиков, которые следили за исправной работой уличного освещения. Дело было прибыльным — купцы получали премию за каждый горящий фонарь, но для городских властей такая система обходилась дорого, а дома по-прежнему освещались свечами и лучинами.

Тем временем в Англии и Франции уже появилось газовое освещение. Французский инженер Филипп Лебон изобрел установку для извлечения светильного газа путем сухой перегонки древесины — термоламп. Вскоре после получения патента изобретатель погиб. Министерство коммерции Российской империи пыталось приобрести у наследников Лебона, которые стали правообладателями термолампа, права на использование изобретения в России, но безуспешно. Тогда молодой чиновник Петр Соболевский, работавший над переводом технической документации аппарата французского термолампа, задумал создать собственную установку.

Газ из дерева

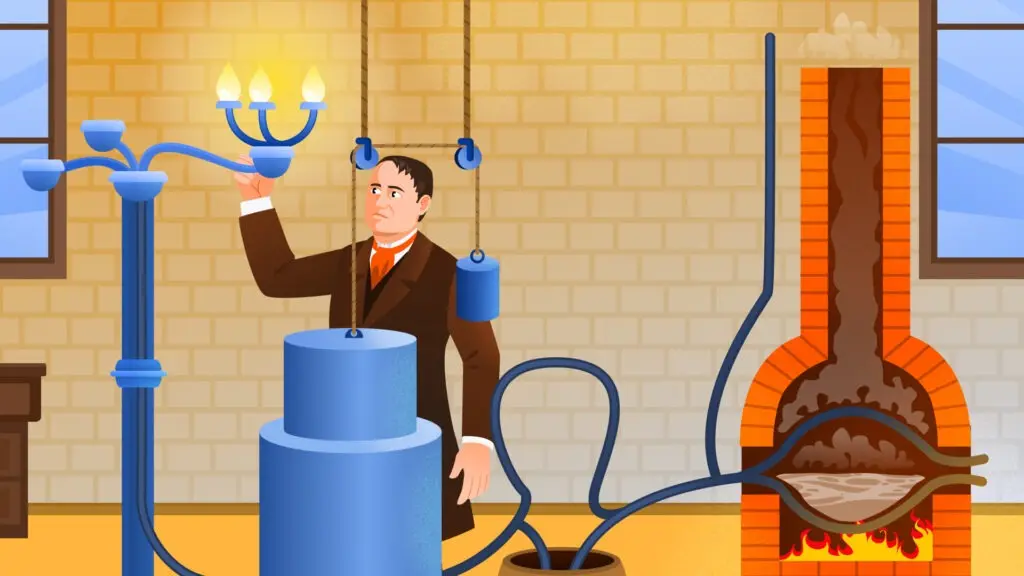

Принцип работы термолампа Соболевского был аналогичен французскому аппарату. Наполненный дровами чугунный цилиндр помещался в горящую печь, где от сильного жара дрова превращались в угли, образовывались деготь, угольная кислота и газ. Эти продукты затем поступали в холодильник, кислота и деготь превращались в капли и стекали в приемный сосуд, а газ, проходя через воду, очищался и поступал в хранилище. Оттуда по деревянным подземным трубам поступал в осветительные приборы — лампы или фонари.

Конструкция отечественной установки и подземных деревянных труб, по которым газ подавался к источникам освещения, оказалась более надежной и безопасной, к тому же при работе термолампа Соболевского образовывалось меньше копоти.

Из одной кубической сажени дров (около 10 кубометров), в уголь превращенных, получается порядка 25 четвертей наилучшего угля, до 75 ведер кислоты и двух пудов дегтя. По очищении же кислоты выходит около 50 ведер лучшего уксуса. И из того же количества дров можно получить до пяти тысяч кубических футов газа (около полутора тысячи кубометров), и этого оказывается достаточно для освещения 400 ламп в течение пяти часов.

В январе 1812 года указом императора Александра I Соболевский был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени «за попечения и труды, с коими произвел в действие устроение термолампа, доселе в России не существовавшего». Месяц спустя изобретатель подготовил проект освещения газовыми фонарями Адмиралтейского бульвара в Санкт-Петербурге. Идея была одобрена императором, и руководство города получило пять тысяч рублей на строительство установок и модернизацию уличных фонарей.

Первые испытания начались в мае 1812 года. Из 100 установленных фонарей к газу успели подключить только 50, а зажглось всего 33, и те вскоре погасли. Экспертная комиссия решила провести новые испытания. Проект обсуждали и тестировали более двух лет, пока эксперты не вынесли вердикт: газовые фонари ярче масляных, но производство газа требует слишком много древесины. Работы по газовому освещению улиц столицы были прекращены.

Причиной того, что мощности установки не хватило на все фонари, стала ошибка в расчетах: увеличением размеров действующей модели Соболевский хотел добиться пропорционального роста производительности.

Цеха и мастерские

Столкнувшись с неудачей, Петр Соболевский отправился работать на Урал по приглашению предпринимателя-аристократа Всеволода Андреевича Всеволожского. На Пожевском заводе он разработал новую газовую установку для освещения цехов. Вскоре предприятие практически полностью отказалось от использования свечей.

Через год инженер покинул завод, а его работу продолжил ученик и помощник Петр Карпович Казанцев. Под его руководством была создана более мощная установка, для которой построили новое помещение, проложили газопроводные чугунные трубы основной магистрали и установили газовые лампы в заводских мастерских.

Сегодня газ играет ключевую роль в структуре мировой энергетики: его доля составляет более 26 %.

Рождение отрасли

С приходом к власти Николая I, инженера по образованию, интерес к газовому освещению вновь возрос.15 февраля 1835 года император утвердил устав Общества для освещения Санкт-Петербурга газом как акционерной компании.

Компания запустила завод «Общества освещения газом Санкт-Петербурга». Здесь вырабатывалось до 4,5 миллиона кубометров газа в год. Спустя десятилетие газом была освещена вся территория комплекса Дворцовой площади, включая Зимний дворец, Эрмитаж и Главный штаб. Фонари освещали Дворцовую набережную, Лиговский канал, Мойку, Зимнюю канавку и другие улицы и мосты Санкт-Петербурга.