Станция-шар, полярный танк и сад под куполом: как ученые СССР планировали развивать Арктику

«Арктический танк “Иван Папанин” успешно достиг Северного полюса. Ближайшие два года полярники проведут в городе-куполе, собирая информацию об окружающей среде». Возможно, такие сводки мы получали бы, если б история развития Арктики сложилась немного иначе. В День полярника «Энергия+» вспоминает самые смелые идеи советских ученых по изучению и развитию Крайнего Севера.

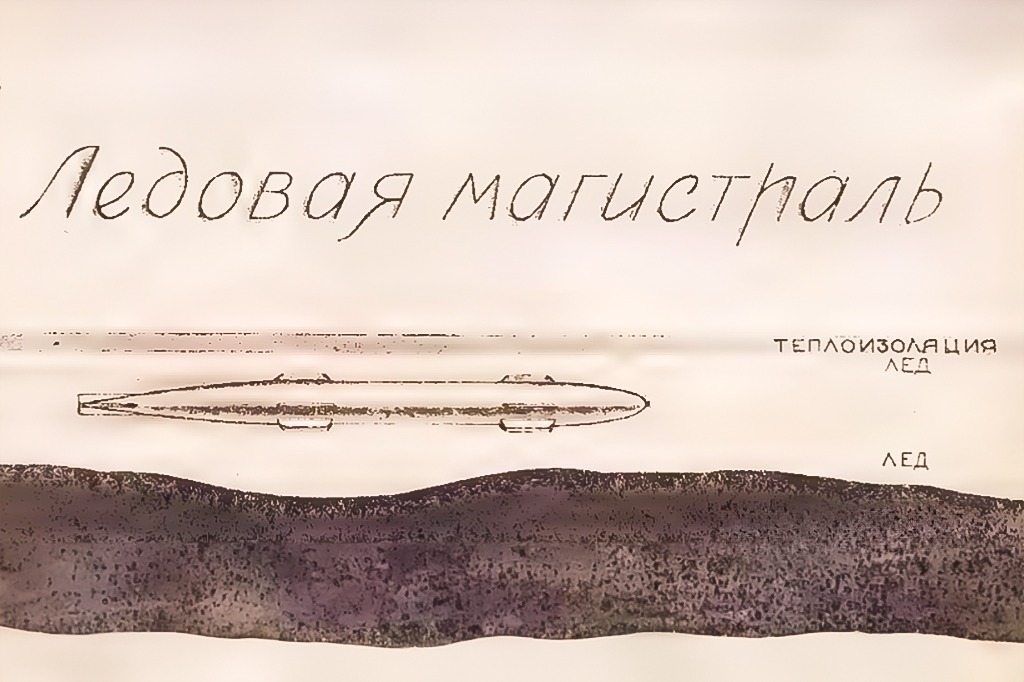

Ледовая трасса от Москвы до Тихого океана

В 1938 году инженеры Викентий Телицын, Ксения и Владимир Хиценко в журнале «Техника — молодежи» описали ледовую магистраль, которую планировалось протянуть через северные окраины СССР от Москвы до берегов Тихого океана:

«Вы спускаетесь в вокзальный тоннель и, пройдя небольшой коридорчик, неожиданно оказываетесь в вагоне. Мягкая мебель, ковры, картины на стенах — все это напоминает комнату отдыха. Немного освоившись, вы с удивлением замечаете, что в вагоне нет окон. Сразу это не бросается в глаза, так как мягкий отраженный свет почти не отличается от дневного. Легкий толчок — вагон уже в движении. Вы находитесь в вагоне ледовой магистрали».

На протяжении магистрали инженеры предлагали создать ледяной массив, укрытый сверху мощным слоем теплоизоляции. Чтобы лед был плотнее и прочнее, из него с помощью вибрации нужно было удалить весь воздух. При этом воздух в жидкой форме предлагали закачать в систему труб, проходящих внутри: он охлаждал бы лед, испаряясь.

В ледяном панцире планировали построить два параллельных тоннеля — «в Арктику» и «из Арктики». По ним курсировали бы вагончики специальной конструкции: цельнометаллические, из легких и прочных сплавов, поставленные на коньки и снабженные паровым двигателем с пропеллером. В качестве топлива инженеры предложили смесь кислорода и водорода. По их подсчетам, скорость вагонов достигала бы 500 километров в час!

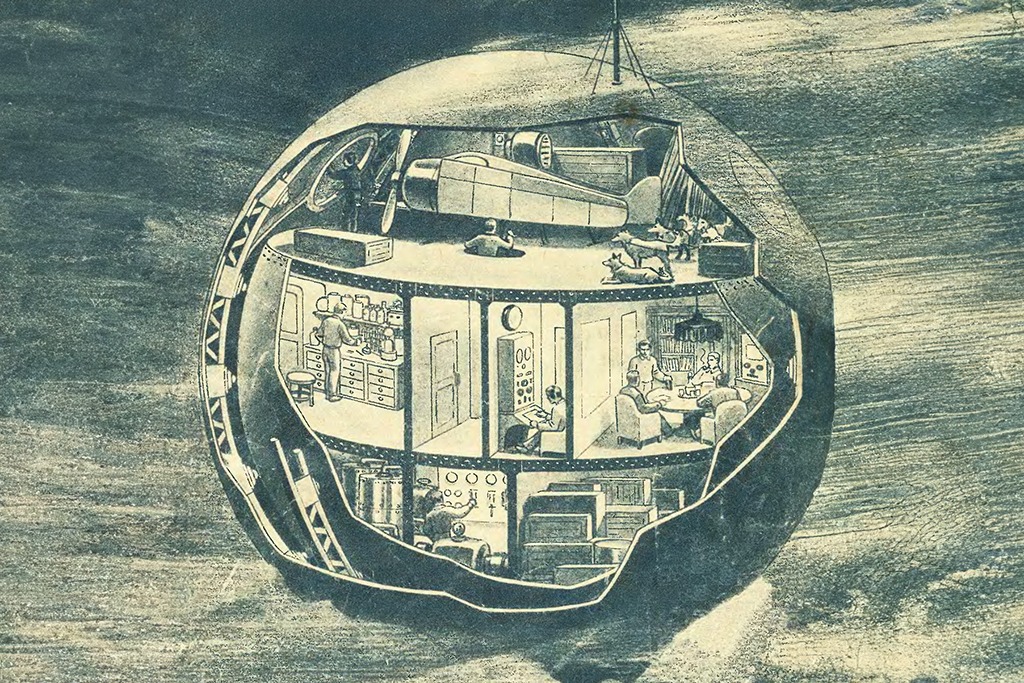

Танк-ледокол профессора Покровского

Сегодня в «гараже» российских полярников десятки разных машин для всевозможных задач: от вездеходов, на которых можно разместить электростанцию или небольшую буровую установку, до специальных северных КАМАЗов. Не хватает разве что… арктического танка! Создать такой в 1937 году предложил советский физик, популяризатор науки и художник-фантаст Георгий Покровский.

«Полярный танк обладает большой независимостью в движении, — писал Покровский. — Ему не нужно никаких специально проложенных путей. Он может идти по прямой линии, переплывая водные преграды, преодолевая болота, торосистый лед и горную местность. При более слабом льде он будет плыть, ломая лед, и таким образом выполнять работу ледоколов».

Типовой арктический танк, в представлениях ученого, можно было бы оснастить поворотной катапультой для пуска самолета и краном для его подъема со льда или снега. Заодно он мог бы нести несколько шлюпок и небольшой маневренный вездеход-танкетку. Внутри разместились бы жилые отсеки для полярников.

Стеклянные башни в снежной пустыне

Самая современная и технически оснащенная отечественная станция в Антарктиде — «Восток». Единственная внутриконтинентальная среди российских, станция занимает больше трех тысяч квадратных километров, состоит из пяти модулей и включает научные лаборатории, жилые помещения, медблок, основной и резервный энергоблоки, даже сауну с бильярдной. Одновременно здесь могут жить и работать до 35 человек.

Проект еще более впечатляющей полярной станции разработали в 1961 году архитекторы Станислав Одновалов и Майя Цимбал. В Заполярье они предложили построить город, в котором жили бы и работали десять тысяч человек.

«Минуя арку главного входа, можно попасть под своды огромного купола. Тут великолепный зимний сад с зелеными шапками деревьев и кустов, со спортивными площадками, стадионом и легкими постройками музыкального зала, с рестораном и кафе. Прозрачный купол позволяет пользоваться садом и в дождь, и в снег, и в пургу».

Жилые дома задумали как многоэтажные цилиндрические башни. Такая форма помогла бы им устоять под порывистым ветром и меньше воздействовать на мерзлый грунт за счет небольшого фундамента. Всю мебель в квартирах, освещенных солнцем со всех сторон, хотели сделать встроенной. Рядом с городом архитекторы предлагали разместить спортивные базы, дома отдыха, склады и лечебно-профилактический центр. Добираться до них жители могли бы по мосткам, поднятым на высоту около метра над землей, чтобы сохранить естественный почвенный покров.

Идеи Одновалова и Цимбал вдохновили архитекторов и инженеров. Новые станции — например, на Земле Франца-Иосифа — представляют собой купольные здания, соединенные теплыми переходами. Принцип сохранения вечной мерзлоты тоже реализуют. Например, на арктических нефтепромыслах стараются уменьшать площадь фундаментов, устанавливая постройки на специальные сваи.

Станция-поплавок для северных морей

В декабре 2020 года спустили на воду ледостойкую платформу «Северный полюс» — научно-исследовательское судно, которое способно вмерзать в плавучие льдины и дрейфовать вместе с ними, собирая данные из окружающей среды. До изобретения специальных марок стали и появления передовых конструктивных решений исследовать Арктику с помощью дрейфующих станций было крайне опасно — много судов было сжато и раздавлено полярными льдами. Поэтому изобретатель Павел Гроховский в 1938 году предложил свою концепцию такой станции — в виде огромного шара.

«Шар может быть изготовлен из стали, из легких сплавов, наконец — из дерева. Для большей гарантии швы шара заделываются заклепками или сваркой. Внутри шара для увеличения прочности пропускаются шпангоуты (ребра. — Прим. ред.). По всей поверхности шара расположен ряд герметических люков, которые могут открываться и закрываться. Шар не должен погружаться в воду выше центра. Только при таких условиях он при сжатии льдов всегда будет вытесняться кверху».

Чтобы палубы оставались в горизонтальном положении, Гроховский предлагал сделать шар двойным: внутри внешней круглой оболочки поместить полусферу со срезанной верхушкой «наподобие головки сыра». Диаметр шара зависел от намеченной продолжительности дрейфа, количества пассажиров и груза. По подсчетам изобретателя, шар диаметром 10–12 метров мог бы взять до 100 тонн груза: в его помещениях разместились бы десять человек с запасом продовольствия и топлива на три-четыре года.