Спутник студента: зачем молодые ученые запускают на орбиту космические аппараты и какую пользу они приносят энергетике

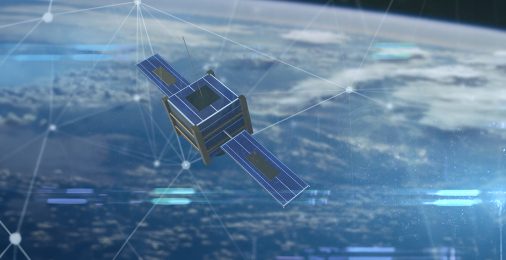

Производство, запуск и управление искусственным спутником Земли еще недавно были под силу только государству. Сегодня изготовить небольшой космический аппарат может команда студентов или даже школьников под руководством опытных специалистов. «Энергия+» выяснила, как современные спутники уменьшились до размера смартфона и какую пользу они приносят энергетике.

Как спутники вес набирали

Понятие «малые космические аппараты» возникло в 1990 году, а в наши дни их производство активно развивается. К таковым относятся спутники легче 500 килограммов. В порядке убывания массы они подразделяются на мини- (более 100 килограммов), микро- (от 10 до 100 килограммов), нано- (1–10 килограммов), пико- (от 100 граммов до килограмма) и фемтоспутники (менее 100 граммов).

Первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1», запущенный СССР в 1957 году, — весил 83,6 килограмма и по современной классификации относился бы к микроспутникам. С развитием космонавтики аппараты становились сложнее, расширялись их возможности, но и их размеры становились больше.

Обратный процесс начался в 1990-е. Космические спутники уменьшались вслед за своей электронной начинкой: микросхемы, микрочипы, микропроцессоры и другие микро-, а затем и наноустройства становились все компактнее. В конце концов появились спутники размером с маленького плюшевого зайчика.

В 1999 году профессор Стэнфордского университета Боб Твиггс пришел на лабораторное занятие с коробкой из-под детской игрушки и поручил студентам собрать космический аппарат, который смог бы туда поместиться. Из студенческого опыта выросла целая отрасль космической индустрии — производство наноспутников, а Боб Твиггс и его коллега из Калифорнийского политеха, профессор Джорди Пуч-Суари предложили стандарт для изготовления малых космических аппаратов, названных кубсатами (от англ. cube — «куб», satellite — «спутник»). Такие аппараты состоят из юнитов — блоков-модулей размером 10x10x10 сантиметров.

За 25 лет кубсаты стали популярными. Сейчас на околоземных орбитах летает около двух тысяч таких спутников.

«Кубики» на орбите

Малые космические аппараты приносят большую пользу: ведут фотосъемку, собирают и обрабатывают сведения о физических свойствах поверхности Земли, атмосферы и космического пространства. Собранные ими данные используются для корректировки географических карт, охраны окружающей среды, наблюдения за небесными телами, связи и телекоммуникаций.

Большую роль такие спутники играют в нефтегазовой отрасли. Они обеспечивают качественную связь для вахтовых поселков, наблюдают за отдаленными месторождениями. Без помощи из космоса нелегко вести геологоразведку в труднодоступных местах и осваивать Арктику.

Интенсивно использовать малые аппараты начали в 2000-е. Россия поначалу только оказывала услуги по запуску таких спутников с помощью своих ракет-носителей, а широкое производство собственных мини-аппаратов развернулось во второй половине 2010-х. К государственным предприятиям системы «Роскосмоса» активно подключились университеты и частные компании.

— Космос всегда считался делом сугубо государственным, но за последнее время появились частные организации, занимающиеся космической тематикой, их количество поражает! — подчеркнул эксперт по развитию систем телекоммуникаций и связи «Газпром нефти» Павел Мартынов на конференции «Малые космические аппараты: научный, технический, прикладной и образовательный аспекты», организованной компанией и Государственным университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП) в Санкт-Петербурге.

Осенью 2023 года на Петербургском международном газовом форуме «Газпром нефть» объявила о совместном с компанией «Газпром космические системы» развитии сервисов на основе аэрокосмических данных. Это позволит более эффективно вести геологоразведку, разрабатывать и эксплуатировать нефтяные месторождения.

Благодаря конференции нам удалось собрать рабочую группу специалистов различных областей. Она поспособствует дальнейшему развитию технологий в области малых космических аппаратов для задач российской промышленности. Группа поможет решать сложные задачи, проводить исследования и повышать конкурентоспособность страны на мировой арене. Поддержка и развитие таких команд специалистов позволит совершать технологические прорывы в сфере телекоммуникаций для нефтегазового бизнеса, обеспечивать устойчивое и инновационное развитие отрасли.

Украшением конференции стала точная копия первого частного российского кубсата, разработанного и изготовленного компанией «Геоскан», — оригинал находится на орбите с августа 2022 года. Дублер спутника был предназначен для механических испытаний на вибрации, удары и другие нагрузки перед отправкой аппарата в космос.

Я с детства мечтал полететь в космос. Три раза проходил отбор в отряд космонавтов, но не получилось по медицинским показателям. Три года назад наша компания подключилась к космическому проекту Space-π Фонда содействия инновациям. За полтора года мы с нуля разработали спутниковую платформу и запустили первый спутник собственного производства. Сейчас на орбите уже два наших спутника, в мае планируем запустить еще пять, изготовленных по заказу университетов.

Кубсаты «Геоскана» состоят из одного или нескольких юнитов из металлического каркаса и стенок из алюминиевого сплава и композитных материалов. Внутри размещаются служебные системы, обеспечивающие работу аппарата: электропитание, управление ориентацией и другие. В качестве полезной нагрузки на борту размещают различные датчики, другие научные приборы и любительские радиоответчики, с помощью которых спутник выполняет поставленные перед ним задачи.

В роли инженеров — студенты и школьники

Российские университеты используют малые космические аппараты в образовательных и исследовательских целях. «Роскосмос» поддерживает проекты для студентов и школьников. Вузы, которые готовят специалистов по космической технике и технологиям, изготавливают аппараты сами, часто — руками учеников.

В 2020 году Московский государственный технический университет имени Баумана запустил два полутораюнитовых кубсата собственного изготовления «Ярило №1» и «Ярило №2». Прошлым летом были запущены еще два кубсата, но трехъюнитовые: «Ярило №3» и «Ярило №4». Все они предназначены для изучения солнечной активности, радиационной обстановки на околоземной орбите, магнитного поля Земли, а также для испытания служебных систем, разработанных студентами.

Последние два «Ярила» запускались 27 июня 2023 года в составе кластера из 43 спутников. Среди них есть аппараты МГУ, университетов из Грозного, Новосибирска, Самары и других российских городов. Например, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика Королева разработаны гиперспектрометры для кубсатов, которые способны выявлять месторождения нефти и газа. Разрабатывают кубсаты и в ГУАП.

Развитием космических технологий мы занимаемся с 1960-х. В 1980-х научно-преподавательский коллектив нашего университета участвовал в создании многоразового космического корабля «Буран». В прошлом году у нас были созданы две лаборатории: инженерии космических систем и проектирования малых космических аппаратов.

Как отметила Юлия Антохина, «на сегодня стране критически не хватает малых спутников», но вузы готовы помочь с решением этой задачи — например, формировать учебные программы под задачи космической отрасли.