В 2024 году российской промышленной нефтедобыче исполняется 160 лет: в 1864 году на реке Кудако на Кубани пробурили первую эксплуатационную скважину промышленным способом. С тех пор на территории России открыли более 3300 месторождений: одно из недавних — месторождение в Оренбургской области, открытое в 2023 году специалистами «Газпром нефти».

Три повода бурить

На заре нефтедобычи геологи вывели несколько признаков, которые указывают, что под землей может скрываться месторождение:

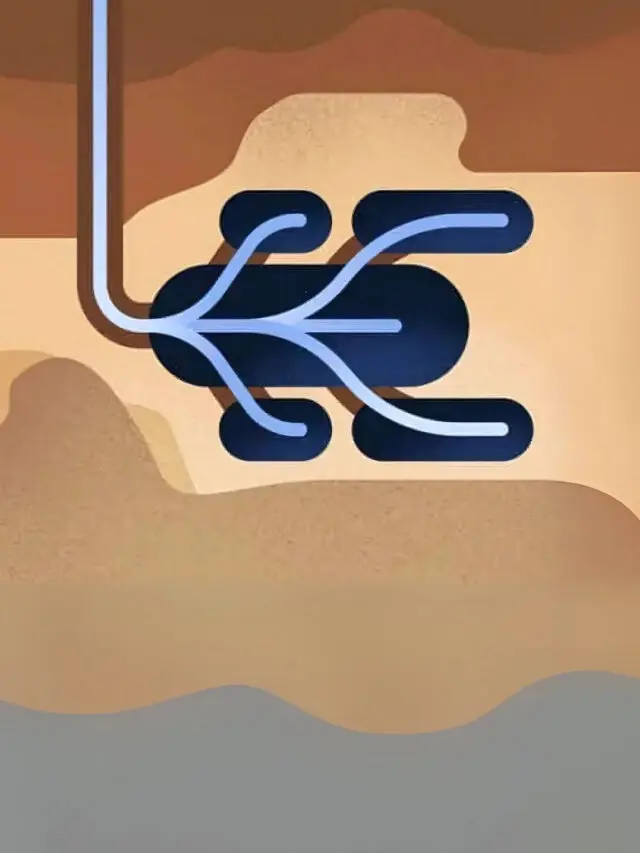

- присутствие нефтегазоматеринской горной породы — такой, в которой высокое содержание углерода или в которой ранее уже находили нефть. Для Западной Сибири, например, одна из материнских пород — баженовская свита;

- наличие геологических ловушек — высокопористых пород-«резервуаров» с непроницаемой «крышей», где углеводороды могли бы скопиться и долго сохраняться;

- зрелость нефтегазоматеринских пород — их возраст и температура должны быть такими, чтобы органика, скопившаяся в них, успела превратиться в нефть и газ.

Даже сочетание всех трех признаков не гарантия того, что на территории имеются залежи. Чтобы понять, есть ли под землей нефть, геологи занимаются разведкой. В 1940–1950-е применяли структурное бурение.

— Специалисты бурили неглубокие скважины — по 150–300 метров — и изучали структуру геологических пластов, — рассказывает проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Данис Нургалиев. — Отмечали глубину залегания слоев и их тип, строили карты. Находили антиклинальную складку — купол, образованный горными породами с непроницаемым слоем — покрышкой, — и делали заключение: «Здесь может быть нефть — давайте пробурим и проверим!»

Разведка шла небыстро, обходилась дорого и не гарантировала успеха.

— Посмотрите на современные карты крупнейшего в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции Ромашкинского месторождения и увидите: пробурить скважину и получить приток нефти можно было буквально в любом месте, настолько оно обширное, богатое и продуктивное, — продолжает Данис Нургалиев. — Однако на протяжении десятка лет его не могли обнаружить, несмотря на активные изыскания.

Через сети — к беспроводным датчикам

К 1950–1960-м стало ясно, что в СССР есть несколько больших нефтегазоносных провинций: в Западной Сибири, Азербайджане, Башкирии, Татарстане, на Каспии. Как изучить территории, площадь которых могла исчисляться миллионами километров? Специалисты искали более быстрый, простой и эффективный способ на замену структурному бурению — и стали применять для поиска нефти сейсмику.

— Изначально сейсмическую разведку проводили так: расчищали участок (например, вырубали просеку), раскладывали на земле сейсмическую косу — длинный провод с подключенными к нему датчиками, — описывает Данис Нургалиев. — Датчики втыкали в землю на небольшую глубину. С одной стороны косы бурили неглубокую скважину и закладывали туда небольшой взрывной заряд, который детонировали. Вокруг скважины в породах распространялись упругие волны, которые регистрировались датчиками. Потом косу и датчики снимали, переносили на новое место и повторяли процесс. Представьте, что вы стоите в темной комнате и включаете маленькую лампу: вокруг сразу появляются очертания окружающих предметов. Так и сейсмика «высвечивает» структуру недр больших территорий.

Сегодня технологию сейсмики усовершенствовали. Появились специальные виброустановки, распространяющие волны с поверхности земли в глубину, и виброустройства, которые можно опустить в скважину. Косы и паутины проводов заменили беспроводным оборудованием, а технику сделали компактнее — это позволяет свести вырубку деревьев к минимуму. Современная сейсморазведка приносит огромные массивы данных, которые геологи обрабатывают с использованием искусственного интеллекта — обучаемых нейросетей. Вместо плоских карт составляют 3D-модели недр и создают цифровые двойники месторождений.

Новая жизнь старых технологий

Сейсмика быстро стала основным способом поиска нефти, но она никогда не была единственным. С конца 1950-х в арсенал советских геологов вошла гравитационная разведка — она основана на зависимости локальных значений силы тяжести (гравитации) на поверхности земли на конкретных территориях от плотности горных пород. Пористые породы, насыщенные нефтью, по плотности уступают малопористым породам и породам, насыщенным водой. Поэтому над месторождениями возникают зоны аномально низкой гравитации — их можно обнаружить специальным прибором гравиметром с поверхности земли или изнутри скважины.

Близкая родственница гравитационной разведки — магнитная. Она выявляет искажения в магнитном поле Земли — их также могут вызывать залежи углеводородов за счет изменения магнитных свойств горных пород. Все эти методы дополняли спутниковой и аэрофотосъемкой: по снимкам выявляли особенности рельефа и прогнозировали, где могут скрываться ловушки с нефтью.

Сегодня получать спутниковые снимки стало проще, аэрофотосъемку можно проводить дистанционно и обрабатывать отснятое нейросетями, а магнитные датчики можно запустить в воздух или даже космос. Современные разработки ученых позволяют «оживить» старые методы геологоразведки, которые ранее считали неэффективными. Например, геохимический.

В прошлом веке появилась теория о том, что газ из подземных залежей может мигрировать и в отдельных местах подниматься на поверхность. Следовательно, можно взять пробы почвы и подпочвенного слоя, изучить их и по повышенной концентрации углеводородов (например, метана) определить залегание газоносных пластов. Однако изначально не было достаточно дешевых и быстрых технологий, которые позволяли бы четко разделять метан биогенного происхождения (выделяемый почвенными бактериями) и термогенный метан, поднявшийся из подземных залежей нефти и газа. Сейчас такие технологии есть: можно измерить содержание изотопов углерода и установить долю термогенного и биогенного метана в пробах.

Какими бы продвинутыми ни были современные технологии, без человеческой смекалки в геологоразведке не обойтись. Сегодня специалист объединяет в себе математика, физика, программиста, оператора умных машин, юриста, предпринимателя и даже специалиста по топонимике — науке о географических названиях.

— У нас был случай, — вспоминает эксперт. — Мы искали нефтяное месторождение, и в какой-то момент один из моих коллег обратил внимание, что на территории, где мы работаем, есть деревня Черный Ключ. Расспросил местных, откуда такое интересное название. Выяснилось, что давным-давно здесь нефть выходила на поверхность. Мы нашли следы этих выходов — и, по сути, открыли месторождение! Искусственный интеллект не догадался бы.